Schlecht isolierte Gebäude und veraltete Heizsysteme verbrauchen große Mengen an Energie. Insgesamt ist der Gebäudesektor für einen Anteil von rund 25 Prozent der deutschen CO2-Emissionen und 30 Prozent des Endenergieverbrauchs verantwortlich. Um die Klimaziele zu erreichen ist es notwendig, dass der Gebäudesektor bis 2045 klimaneutral ist. Bis 2030 soll eine Reduzierung um 40 Prozent der klimaschädlichen Emissionen im Vergleich zu 2014 bewerkstelligt sein.

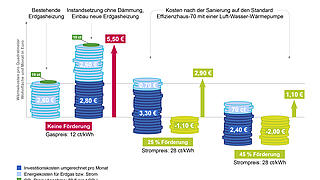

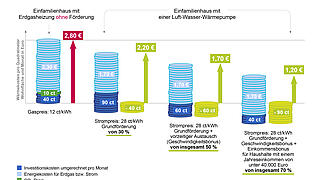

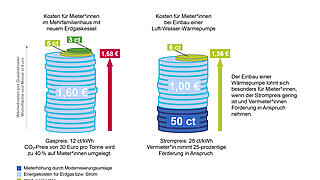

Um diese Klimaziele zu erreichen, ist eine umfassende Gebäudesanierung sowie ein verstärkter Einsatz von erneuerbaren Energien notwendig. Vor allem braucht es geeignete politische Maßnahmen, um wirksamen Gebäudeklimaschutz umzusetzen. Diese beschreibt das Öko-Institut in zahlreichen Studien – so genügt es aus Sicht der Wissenschaftler*innen nicht, allein finanzielle Mittel für die Sanierungsförderung zur Verfügung zu stellen. Notwendig sind auch ambitionierte Emissionsstandards für Gebäude sowie Anreize und Regularien für die Umrüstung bestehender Heizsysteme auf erneuerbare Energien, insbesondere Wärmepumpen. Wärmenetze müssen ausgebaut und auf Basis erneuerbaren Energien betrieben werden. Ergänzend müssen Wege gefunden werden, das Wachstum der Wohn- und Nutzflächen zu begrenzen. Zudem ist die Politik gefragt, für ausreichend und gut ausgebildeten Nachwuchs im Handwerk für qualifizierte Sanierungen zu sorgen.